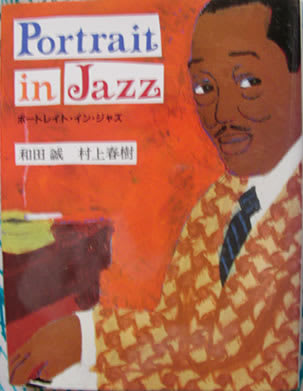

村上春樹・和田誠「Portrait in Jazz」という2冊の本がある。そこに何人ものジャズ奏者と村上春樹が好きな音盤が取り上げられている。そして和田誠がイラストを添えた、なかなか素敵な本。

よく知られていることだけど、作家になる前に村上春樹はジャズ喫茶「ピーター・キャット」という店をやっていた。だから、単なるジャズ・ファンという域は超えている。その嗜好は伝統的なジャズ、ちょっとハイ・ブロウな雰囲気を湛えた海の向こうの音楽、という時代のものが殆ど。まあ本人は「好きな音楽を聴いているだけ」というスタンスなんだろうが。だから文章も主観的であり、そして評論を避けている。好み、のスタンスで淡々と時としてハッとするほど深く、オトを語っている。それに正面だけでなく、斜めからも、裏からも。だって、バードの盤でバディ・リッチを語る?かなり反則なのだけど、それが楽しい。

ボクにとっては大学在学中に作家としてデビュー。年齢は1 decade上なのだけど、とてつもなく同時代感があり、ともに時代を歩んだ感覚、いや錯覚がある。あの敷居が低い、一見、私小説かと思うような身近な空間から、次第に時間だとか自分を取り巻く空間を異質なものに連れ出す筆力に惹かれて、未だに読み続けている。まあ好きな小説、そうでない小説はあるのだけど。

今回のジャズ会は、「Portrait in Jazz」で取り上げられた奏者・音盤を取り上げ、村上春樹の文と和田誠の絵を見ながら聴く。音は、今までのジャズ会とは違って、実に正しいジャズ。彼の本のなかから、Modern Jazzを選んでみた。

(どうも上巻のみで終わってしまいそう。少し間をおいて第2回をやりたいね)

1.Chet Baker: [LP]Quartet(1956, Pacific Jazz)

Chet Baker(tp), Russ Freeman(p), Leroy Vinnegar(b), Shelly Manne(ds)

ベイカーはディーンばりの美貌で人気を博していた時代。確かに軽い。それがwest coast jazzの魅力なんだけど。

彼は軽く触れただけなのだけど晩年は麻薬渦で渋柿のような容貌、マフィアに歯を抜かれたとか。最後はビルからの転落死で自殺か事故死か他殺かも分からない。発酵したようなアクの人生が奏でるオトも悪くないと思うのだけど。ボクはこっちが好き。いきなり脱線だけど聴いてみて。

Chet Baker: [LP]The touch of your lips(1979, Steeple chase)

Chet Baker(tp), Niels-Henning østed Pedersen

2.Charlie Parker: [LP]Bird and Diz(1950,Verve)

Charlie Parker(as), Dizzy Gillespie(tp), Thelonious Monk(p), Curley Russel(b), Buddy Rich(ds)

バードことチャーリーパーカーはビ・バップの開祖の一人。だからジャズのカミサマなのだろうが、ボクは余り聴かない。あまり惹かれない。彼はバードの盤でバディ・リッチを語る、かなり反則なのだけど、実はボクと同じで、あんまり好きじゃないのかな、って思ってしまう。

3.Stan Getz: [LP]At Stoyville(1951, Roost)

Stan Getz(ts), Jimmy Raney(g), Al Haig(p), Tiny Kahn(ds)

生前のゲッツの評判は散々。ビル・クロウの本でもそうだし、昔のスイング・ジャーナルの日本公演評も散々。でも晩年まで音盤から流れ出るテナーはスムーズで冷たく激しい。彼にしては珍しく三島由紀夫並みの美文でオトを語る。

4.Charles Mingus: [LP]Pithecanthropus Erectus(1956, Atlantic)

Charles Mingus(b), Jackie McLean(as), J.R. Monterose(ts), Mal Waldron(p), Willie Jones(ds)

彼の文章で出てくる直立猿人は新宿のジャズ・バー。ボクの時代、1980年代前半でピテカントロプス・エレクトスといえば原宿のクラブ。関東に出てきて、友人と行ったのか入ったのか、今となっては判然としない。ただ、店の前で出入りしていた女の子達が華やかに見えたことは、不思議と記憶に残っている。あ、ミンガスと関係ないけどね。

5.Bill Evans: [LP]Waltz for Debby(1961, Riverside)

Bill Evans(p), Scott LaFaro(b), Paul Motian(ds)

彼の文章で真っ先に頷いたのはLPで聴かなきゃ、ということ。確かにA面、B面という仕掛けには意味があって、トイレ休憩をはさんだTV番組のような短いピッチでのストーリィ性がった。それはともかく、このアルバムの良さは語るまでもない。チェット・ベイカー同様、麻薬渦に蝕まれた晩年の録音の深さ、にも心惹かれるものがあるのだ。多分、エヴァンスがピアノと同化していくような錯覚を覚えるのだ。きっとMちゃんの云う「ピアノへ愛」ではなかろうか。ここでも少し、横道

Bill Evans: [LP]Paris Concert 2(1979, Electra)

Bill Evans(b), Marc Johnson(b), Joe LaBarbera(ds)

6.Miles Davis: [LP]Four&More(1964, Columbia)

Miles Davis(tp), George Coleman(ts), Herbie Hancock(p), Ron Carter(b), Tony Williams(ds)

彼の選盤と文章がぴたっと合った。これは珍しい。あの激しくも端正にブロウする様はジャズの王道だよな、て思ってしまうね。もっとも、ボクにも、もう踵を返せないと悟った瞬間は何度もあるが、そのときにコレを聴きたいとは思わないけど。彼は案外前向きで攻撃的だと思った。このときのコンサートは2枚のLPになっている。このFour&Moreが動のアルバムならば、もう一枚のMy Funny Valentineが静のアルバム。またまた寄り道。

Miles Davis: [LP]My Funny Valentine(1964, Columbia)

Miles Davis(tp), George Coleman(ts), Herbie Hancock(p), Ron Carter(b), Tony Williams(ds)

7.Eric Dolphy: [LP]Out There(1960, Prestige)

Eric Dolphy(fl,as,b-cl,s-cl),Ron Carter(b, cell), George Duvivier(b), Roy Haynes(ds)

ボクが一番好きな奏者じゃなかろうか。所謂アヴァンギャルドを標榜する奏者はオトを壊して廃墟にしていくのだけど、ドルフィーの演奏はそうでなくてアーキテクチャを組み替えてしまうような処があって、気がつくと異次元に連れて行かれているような感覚。同じような感覚を彼も持っていると感じた。だからダリ風のジャケットや胡散臭さ、というコトバでドルフィーを語っている。ボクにとっては、その胡散臭さを昇華したのがLast Date。だって、胡散臭い、まさにフェイクに相応しいオランダ人ドラマー・ハンベニンクと流浪のウクライナ人ピアニスト・ミシャメンゲルベルクがリズムを刻むから。脱構築的なジャズの極北Improvised musicを彼らが推し進めた70年代、80年代をドルフィーは知らない。この世では。このアルバムを最後に病死したからね(本当はラジオ録音が残っているけど)。では、またまたまた寄り道。

Eric Dolphy: [LP]Last Date(1964, Fontana)

Eric Dolphy(bcl,fl,as), Misja Megelberg(p), Jacques Schols(b), Han Bennink(ds)

8.Dexter Gordon:[CD]Homecomming(1976, Columbia)

Dexter Gordon(ts), Woody Shaw(tp, flh), Ronnie Matthews(p), Stafford James(b), Louis Hayes(ds)

意外な人選・選盤。彼の本を良く読むと、このアルバムが一番新しい。ボクがほぼ同時代感が持てて、彼が店をやりはじめた頃のリアルタイムのジャズ。全般的に手が届かない昔のオトへのノスタルジイが通奏低音になっている。だから和田誠の絵が良く似合う。だけど、このアルバムは彼の晩年であり、少し疲れたようなオトのなかに若き日のオトのカケラ(硝煙の匂い)を見いだしている。多分に中年を過ぎた彼の琴線に触れる部分があるんだろうな。ボクはこのヴィレッジ・ヴァンガードのライヴで感慨深いのは、大好きなウッディ・ショウが入っていること。そのショウはこのセッションの数年後ゴードンに妻を取られ、さらに極度の近視が原因で地下鉄に転落、腕を切断、そしてエイズで死ぬ、というトランペッターとして何とも悲惨な最期を遂げる。そのショウの傑作もこのヴィレッジ・ヴァンガードから生まれているのだ。

9.Dizzy Gillespie: [LP]At New Port(1957, Verve)

Dizzy Gillespie(tp,vo), Talib Dawud, Lee Morgan, Ermit V. Perry, Carl Warwick(tp), Chuck Conners, Al Grey, Melba Liston(tb), Ernie Henry, Jimmy Powell(as), Benny Golson, Billy Mitchell(ts), Pee Wee Moore(bs), Wynton Kelly or Mary Lou Williams (p), Paul E. West(b), Charlie Persip(ds)

これは異色の選盤。概ね渋いトーンでこの本は綴られているのだけど、情緒も何にもないガレスピーのビッグ・バンド。勢いを聴く盤。彼もワイルド、のようなコトバでガレスピーを表しているのだけど、ボクもその場の風力を与えるような存在、としかガレスピーを捉えていない。奏者としての存在感しかなくて、オトの記憶が希薄な..,だから、このような本では割愛してもいいと思うのだけど、彼の生真面目を垣間見たようで面白い。クロニカルには無視し得ないのだ。スイングからバップの流れの中で、やっぱり抜けないよなあ、という感覚。コルトレーンを抜けて、ガレスピーを抜けない、彼が実に若い頃からジャズを愛でていて、年齢よりも少し上の世代のジャズ・ファンの感覚を纏っていることが分かる。

10.Thelonious Monk: [CD]5 by Monk by 5(1959, Roverside)

Thelonious Monk (p), Thad Jones (cor), Charlie Rouse (ts), Sam Jones (b), Art Taylor (ds)

彼はモンクの音をとてもハイ・ブロウな感覚で配置している。なるほど、と思った。改めて考えてみると、ドルフィーにしてもモンクにしても、あの変な音空間に連れて行かれる、そのような異次元へのトリップ感をどのように捉えるか、そんなことなんだろうな。ボクはもっぱら仏ヴォーグの40年代のソロ、たまにRiversideやPrestigeの50年代前半のトリオで十分だった。よろけながら何かにつまずいて弾ける音。ボクの海馬体のなかでは稲垣足穂の一千一秒物語につながっている。このあいだT君からColumbiaのソロについて追求されて悔しかったので(それは入手したのだけど)、今夜はRiversideのサンフランシスコでのソロで。

Thelonious Monk:Thelonious Alone in San Francisco(1959, Riverside)

Thelonious Monk(p)