秋の風を感じると、ピアノ音楽を聴きたいって気持ちが強くなってきた。そんなことで久々に「ちゃんと」ジャズ会をやってみたいな、って思ってきた。好きな「ピアノアルバム」を10枚選んで、片面づつかけると3時間くらい。10枚、を選ぶのに難渋しそうなんだけど。久々にパンフレットもちゃんと準備しようと思った。

結局、10枚を選びきる、のは無理だった。頭の中の記憶が薄くなっているので、感覚あるいは感情的には10枚くらい、と思っていたのだけど、レコード棚を覗き出したら、とても収まらなかった。そんな訳で1970年あたり、つまり歴史的なジャズの時代が終わって、今につながる混沌としたジャズ・シーンに移る前のものまで、と、その後に分けることにした。だかえあ、その1。つまり、ジャズの巨人と呼ばれた人達が居た時代である。

そして、ほぼ全てオリジナルあるいはオリジナルに準じた当時のプレスのレコードをかけたいと思う。決して、オリジナル・プレスから選盤した訳でないが、好きなレコードのオリジナル・プレスを買い集めた、ということ。

この整理からは漏れるのはキース・ジャレットのケルン・コンサート。これは、西独のオリジナル・プレスを入手(本当に美音)したので聴かせたい病なのと、最近整備した音響装置の様子を聴いてもらうのに、丁度良い、と思ったから。だから、これをプロローグとしてはじめる。そして、現代ジャズに繋がるピアノ・トリオの名盤ARC、チック・コリアのECM盤、これをエピローグにする。だから10+2枚。片面20分として4時間コース。

A. Prologue

Keith Jarrett: The Köln Concert(1975, ECM)

Keith Jarrett (p)

ドイツECMのLPレコードの音の特長は、その残響感にあると思う。音の分解能が損なわれる寸前で、霧の中から森の木立の細部まで朝日に照らされ浮かび上がるような、そんな味わいがある。そのような音の味付けは、ジャズの録音になかったし、またクラシックでも存外にないのではないか。ECMとしか云いようのない世界を内包している。だから、ピアノ・ソロであっても、キースの単独作品ではない、マンスフレッド・アイヒャーとの共同作品と思えるのだ。最近のECMにエンリコ・ラヴァとステファノ・ボラーニのデュオがある。そのタイトルがThe Third man、象徴的ではなかろうか。勿論、そのhe Third manはアイヒャーなのだ。

B. Black colored sound

レコードを選んでいくうちに気が付いた。大半の音盤はエンターテイメント性の高いモノ。まず聴いている自分が弛緩できるような音、が好きだ、ということ。キース・ジャレットから聴きはじめたが、結局の所、大衆芸能としてのジャズが好きなんだと、思う。ということで、黒人奏者のアルバムからはじめる。

1. Nat "King" Cole: Instrumental classics(1948, Capitol)

Nat "King" Cole(p), Oscar Moore(g), Johnny Miller(b)

大衆芸能としてのジャズ、を体現したのは、ルイ・アームストロングやナット・キング・コールの唄ではなかろうか。きっと、ボクの亡父のような、昭和ヒトケタ世代は戦後のラジオでそれを聴いていた、のだと思う。そのナット・キング・コールは、村上春樹の小説「国境の南、太陽の西 」の小道具、だったのが印象的なのだけど、きっと芦屋の「1950年代に少しだけハイカラ」だった公務員家庭で唄声が流れていたのだと思う。

このアルバムはピアニストでもあるナット・キング・コールを堪能できる一枚。いわゆるモダン・ジャズの世界からは外れているが、空気そのものがジャズ。かつてのピアノ・トリオのスタイル、ピアノ、ベース、ギターの組み合わせ、って実は大好なのだけど、ピーターソンはうるさいよな、って思うと、このアルバムに行き着いた。

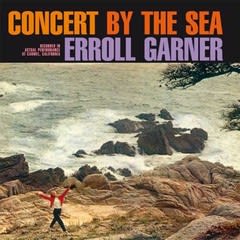

2. Erroll Garner : Concert by the sea (1955, Columbia)

Erroll Garner(p), Eddie Calhoun(b), Denzil Best(ds)

一度だけサンフランシスコとロス・アンジェルスの間にあるモントレーに行ったことがある。半島で太平洋に突き出した場所。スタインベックで有名な場所らしい、なんて関係なく、海にはラッコなど海獣が群れる緩い保養地。とても楽しい滞在だった。

そのモントレーの隣町がカーメル。その保養地でのコンサート。エロール・ガーナーもエンターテイメント性が高く、理屈抜きに楽しい。流麗でモード一杯のコールと違って、ピアノの打鍵は強く、リズム楽器のようなふるまい。それでもメロディを聴かせることへの執着のようなものがあって、カーメルの会場にいる「保養地の聴衆」の気分とぴったり合った緩い空気が何とも心地よいアルバム。

3. Thelonious Monk Plays Duke Ellington(1955, Riverside)

Thelonious Monk(p), Oscar Pettiford(b), Kenny Clarke(ds)

ここからは所謂モダン・ジャズの世界なのだけど、モンクの楽しみ方って、アドリブがああだコウダ、ではないような気がする。音の揺れ、とか、音の行方の見えなさ、のような意外性、ハプニングを楽しむような所じゃないかなあ、と思っている。その得体の知れないスケール感とか、そんな音場、というものがボクのなかではエリック・ドルフィーを通じて、ミシャ・メンゲルベルクやハン・ベニンクのICP一派に繋がっていく。狂っている音たち。

よく、垂直な打鍵の系譜ということで、エリントン=>モンク=>テイラーの流れが語られ、その末端に山下洋輔もいるのだけど、確かにそのような一面があるが、テイラーや山下洋輔の「生真面目な音の詰め合わせ」と比べると、モンクの音には「得体の知れない、いい加減さ」があって、それをHipと呼ぶヒトもいた。多分、ボクらのような東洋人には体現できないものだと思っている。

Riversideのアルバムだけど、録音はRudy Van Gelder。Blue Noteよりは、明瞭な音像を楽しむことができる。

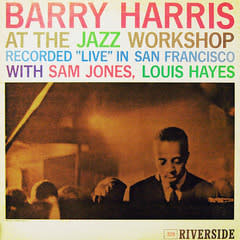

4. Barry Harris at the Jazz Workshop(1960, Riverside)

Barry Harris(p), Sam Jones(b), Louis Hayes(ds)

ケニー・ドリュー、ハンク・ジョーンズ、トミー・フラナガン、そんなバップ・ピアニストをある時期よく聴いた。適当にメロディアスであり、ジャズの空気も重くなく振りかけてある。うまく愛聴盤を決めれば、とても楽しめる。選盤の過程で、昔愛聴したケニー・ドリューのSteeple Chase盤や、トミー・フラナガンのEnja盤、そう70年代の欧州録音を出してみたのだけど、「解凍した魚」のような鮮度のなさ、に驚いてしまった。

結局、何枚も聴き直して、案外気に入ったのがバリー・ハリス。骨太のバッパーという印象。まだ80代で存命。いつだったか、野々市に来たけど、聴き逃した。これを選ぶか、70年代のタッド・ダメロンを選ぶか、悩んだけどこっち。コンサートの空気感、って好きなんだな。

5. Red Garland: At the Prelude (1959, Prestige)

Red Garland(p), Jimmy Rowser(b), Charles "Specs" Wright(ds)

1970年代のお仕舞いの頃、油井正一さんは健在で、FM放送「Aspect in Jazz」で新譜・旧譜の紹介に努めていた。その彼の「モダン・ジャズ進化論」が、ある種の教養的な芯となり、ジャズ雑誌やジャズ喫茶を介した「日本のジャズ文化」と称される(もはや消失した)空気のようなものがあったと思う。その進化論の中心がマイルス・デイビスであり、20そこそこのボクも基本的なレコードはほぼ集めた。マイルスを聴くと、オマケで気が付くのはピアニストの良さ。レッド・ガーランド、ウィントン・ケリー、ビル・エヴァンス、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレット。

オリジナル・クインテットの初期のピアニストであるガーランドの転がるようなスイング感は、モダン・ジャズのエンターテイメント性をよく強調していると思う。聴いていて楽しい。もとプロ・ボクサーだったらしいが、それが何だったのか分からないような軽やかなタッチ。

このアルバムもクラブでのライヴ盤。緩い空気を楽しむ一枚。このヒトは1960年代にシーンから消えて、1970年代末にふっと表れ、早々にあの世へ。なんとなく影の薄い、不思議なピアニストに思える。(ビル・エヴァンスって、常に儚さをまとっていたように思えるが、よく聴くとタッチは強いし、強靱なヒトだと思えている)

6. Mccoy Tyner: Reaching Fourth (1962, Impulse)

McCoy Tyner(p), Henry Grimes(b), Roy Haynes(ds)

ここで空気が大きく変わる。コルトレーン・カルテットのピアノ奏者として活躍していたマッコイ・タイナーの初期の録音。マッコイって、「濃すぎる感覚」があって、あまり楽しめない。ただ、そのドライヴ感が炸裂したときの緊張、ゆっくりしたときの黒光りするブルース、ともに素晴らしいと思う。

このアルバムでは、ロイ・ヘインズの軽妙かつ強い緊張感が叩き出すリズムのうえで、ジャズを聴いているなあ、という快感を存分に味わうことができる。

7. Duke Pearson: Tender Feelin's (1960, Blue Note)

Duke Pearson(p), Gene Taylor(b), Lex Humphries(ds)

ここでハタ、と気が付いた。Blue Noteのアルバムがない。バッド・パウエルやホレス・シルヴァーは何となく「好きなアルバム」の範疇にないし、ハービー・ハンコックは1980年頃のアルバムを選びたいし、ジーン・ハリスは物足りないし、とか。

思い出したのはデューク・ピアソンとかホレス・パーラン。小ぶりだけど、黒光りするピアノが気持ちよい奏者達。このアルバムは勿論Rudy Van Gelderの録音なのだけど、今回、日本でのモノラル復刻盤(ディスク・ユニオン)。制作者の話しでは「Blue Noteサウンドの再現は狙っていない」。つまり、中音域にエネルギーを集めて、歪む寸前のパワーを狙う、のではない。再生装置の進化を考え、よりフラットな音にしました、ということらしい。残念ながら、RVG刻印のレコードを持っていないので比較はできないのだけど、ちょっと異質なBlue Noteを聴いてみて欲しい。

C. White colored sound

黒人奏者で埋め尽くされつつあることに気がついた。好きなアルバム、という切り口だとそうなることに、初めて気がついた。1970年以降で選ぶと、間違いなく白人奏者のほうが多い、と思う。1970年あたりで、ジャズの在り方が大きく変容し、あらゆる音楽を抱え込み揺籃するプラットフォームとなったのではないか。その結果として、ジャズそのものの存在が次第に希薄になって、中心がぽっかりと大きな空洞になったように思えて仕方が無い。

8. André Previn (Shelly Manne): My Fair Lady (1956, Contemporary)

Shelly Manne(ds), André Previn(p), Leroy Vinnegar(b)

今年のニューヨーク滞在のボク的目玉はアンドレ・プレヴィンのブルーノート出演、クリスチャン。マクブライドとのデュオを聴くこと、であった。間違いなく、極東に住むボクにとって奇跡的な邂逅であり、最初で最後となることは、彼の年齢からしても明らかだ。

クラシックの指揮者として著名なのだけど、1950年代はハリウッドのピアノ奏者。数多くのジャズアルバムをレスター・ケーニッヒのコンテンポラリーに残している。明るい、ジャズ・スタイルのポピュラー歌曲という感じで華麗、という言葉がぴったりの演奏、が案外好みにあっている。多分に過剰な音なのだけど、それが過剰に聴こえず華麗に聴こえる、華のある演奏。そして楽しい。クラシック系の奏者が弾くジャズは、多分に技巧がうるさいのだけど、ジャズの語法のなかで美しく語りきっている、そんな素晴らしい録音の数々。

このアルバムはドラムのシェリー・マンのアルバムなのだけど、ここでのプレヴィンが大好きなので、取り上げた。録音は東のRudy Van Gelderと並んで著名な「西」のRoy DuNann。西海岸の開放的な空気感がアルバムから流れ出る。

9. Bill Evans: Undercurrent (1962, United Artists)

Bill Evans(p), Jim Hall(g)

ビル・エヴァンスだけで好きなアルバム10枚くらい選ぶことができそう。彼は、歴史上のジャズと現在のジャズの橋渡しをしたヒト、なんだろうと思う。いつも不思議に思うのは、半世紀前の人々の耳に、彼のピアノはどう響いたのであろうか。ある日のヴィレッジ・ヴァンガードのように、BGMとして聴いている人が大半だった、のだろうけど。

ECMのアルバムが「ジャズの室内楽」、Edition for Contemporary Musicという意味だけでなくEdition for Chamber Musicと理解すれば、このジム・ホールのアルバムが間違いなくECMへの序奏であったと思う。ジム・ホールが共演していたジミー・ジェフリーのアルバム(1960年代)がECMのアルバムとして、re-mix(勿論、残響を加えて)されたことからも、その係累は明らかだろう。

そんな御託はともかく、「美しいピアノ」と理解していたビル・エヴァンスの強靱さ、に気付かされるこの頃。このアルバムでもジム・ホールともども、渾身の力を込めたMy funny Valentineを聴くことができる。冷たい熱気、のような音世界が「白人ジャズ」の真骨頂ではなかろうか。

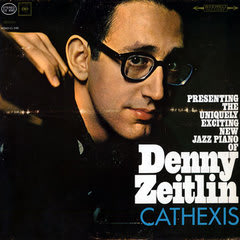

10. Denny Zeitlin: Cathexis (1964, Columbia)

Denny Zeitlin(p), Cecil McBee(b), Freddie Waits(ds)

半世紀前の録音。精神科医でもあり、今なお健在のザイトリンの初期の吹き込み。1960年代の吹き込みなのだけど、すでに1970年代以降の世界につながるピアノ・トリオだと思う。今のジャズもそうなのだけど、「ジャズの語法」を共有しながら、実は全く違う音楽をやっている、ように思えてならない。エヴァンスがはじめた「もう一つのジャズ」じゃなかろうか。今、巷に溢れる「現代ジャズ」と呼ばれるモノは「エヴァンスのもう一つのジャズ」で、もともとのジャズはハンコックのファンクに化身し、拡散・希薄化しながらグラスパとかに痕跡を残す、そんな感じじゃないかなあ、と思うことがある。

そう鳥が恐竜の末裔である、という最近の学説を聞いたときの違和感に近いのだけど。

D. Epilogue: towards 1970s

Chick Corea: ARC(1971, ECM)

Chick Corea(p), David Holland(b), Barry Altschul(perc)

1970年代は、「ジャズの巨人時代」の終焉とともに、ジャズが拡散しはじめた時代じゃなかろうか。そのなかで、エヴァンス的な音を更に高めた、現代音楽的な響き、とフリー・ジャズのフォームを奇跡的に止揚した音、のように聴こえる。ジャズの語法、とくにドライヴ感を忠実になぞりながら、意識の彼方まで連れて行くような尖ったピアノの連打。美しい音、を自ら定義していくような挑戦。

この音の先に彼の音楽がなかった、ということが40年以上経った今、恐ろしく残念でならない。何で今の彼には「全く」魅力を感じないのだろうか。1980年頃から全てが止まったように思えてならない。