今年の1月,記録はしていないのだけどKさんとジャズを聴き始めて、それが#0。だから12月で丁度12回目のジャズ会。ボクの自宅外の番外1回も入れると13回を数える。よく続いたものだ。途中から自宅にマッキントッシュの真空管アンプやMCカートリッジを入れてヒトに聴かせているつもりで自分がはまってしまった。すっかり閉じこもって聴いていることが多い。金澤の街歩きをすっかりやらなくなった。やれやれ。

さて12月のジャズ会は近所のフレンチレストランでの忘年会のあとに少し聴くスタイル。テーマは自己中心的にボクが好きな演奏家たちを選ぼうと思う。実はすでに好きなアルバムの多くをブログにアップしているのだ。だから過去の記事の再掲・編集となっている。

1.Lionel Hampton: Stardust (1947,Decca)

Willie Smith (as), Corky Corcoran (ts), Charlie Shavers (tp), Lionel Hampton (vib), Barney Kessel (g), Tommy Todd (p), Slam Stewart (b), Lee Young (ds)

Pasadena, Aug. 4, 1947

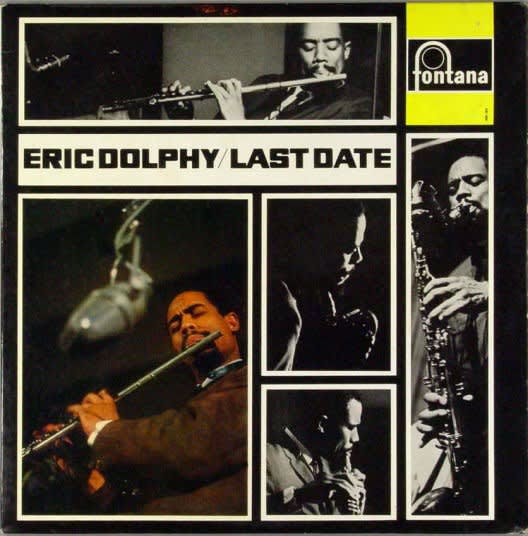

スターダストはWillie Smithの甘いアルトサックスで始まり,ボクも観客のどよめきに惹き込まれてしまう。次はCharlie Shaversが抑え気味でトランペットを奏でる。伴奏に徹するハンプトンのヴァイブが星屑のようだ。Shaverは星空のもと千鳥足で歩いているような お茶目なソロ。その次はCorky Corcoranのテナーサックス。このヒトは他で聴いたことはないのだけど、小粒のホーキンスのような手堅いソロで悪くない。独りでカウンターに座って いるような感じ。実は次のソロパートへ期待を高める係なのだ。そのあとが、ボクが大好きなソロパート。ベースのSlam Stewart。弓を引きながらユニゾンで唄う(唸る)のだ。時折,「メリーさんの羊」なんかを交えながらゆらゆらとうたいあげるベースって、なかなか痺 れるのだ。あとはハンプトンの締めに向けて短いソロをTommy Todd のピアノ,Barney Kessel のギターで繋いでいく。Kesselのギターが終わるか終わらぬかで打ち込まれるハンプトンの一打で場の空気が一気に変わる。観客が息を呑む感じが伝わ る。ハンプトンのソロはシンプルで決して流麗ではないのだけど、ゴツゴツしたスイング感がとても気持ち良くて聴き手の脳髄に強い打音を投げ込んでくる。ソロが大団円に向かうあたりの満足度はとても高く、いつもうっとりしてしまう。2. Eric Dolphy "Last Date" (1964,Fontana)

Eric Dolphy(bcl,fl,as), Misja Megelberg(p), Jacques Schols(b), Han Bennink(ds)

1964年6月 オランダにて録音

誰もが認める60年代ジャズの名盤. 僕が10枚を選ぶなら,必ず入れる1枚.演奏の良さだけでなく,Last datesを過ごすDolphyの最後の1枚(本当はICPから海賊版紛いが出ているが)ということも,演奏の裏側の物語となり,聴く側の気持ちを昂進さ せていく.

だから一曲一曲ドルフィーが命の階梯を駆け上がるのを見るような気持ちで聴いている.行き着く先は虚空であり,音も人も気がつけば雲散霧消し ているのだ.演奏の後のDolphy自身のナレーションWhen you hear music, after it's over, it's gone in the air. You never capture it again. そうnever captureということは,振り返っても人生の瞬間は戻ってこないという”頭でしか分かっていないこと”を改めて思い起こさせる.Last Dateを聴きながら,そんなことを考えている.

だけど「 僕が10枚を選ぶなら,必ず入れる1枚」であるのは,そんなことではなく,ジャズを聴くときの快感指数から選ぶ1枚だから.Misja MegelbergやHan Benninkの微妙に所謂ジャズから逸脱した,変態的なドライブ感がとても気持ちよい.伝統フォーマットを借りながら,美しく咆哮するDolphyの音 (僕はいつも,鳥のさえずりのように思える)を軽やかに包んで全く違う次元のジャズ世界に連れ出している.表向きの方法論としての前衛性よりも,遥かに彼 方の音世界の扉を叩いているように思えるのだ.

だから,時としてDolphyを聴き,時としてMisja MegelbergとHan Benninkとを聴くような聴き方をしている.Misja MegelbergやHan Benninkの音世界は未だ生きていて,このセッションが決してLast Dateでないことを,僕に知らしめているのだ.

3.Stepping Stones (1978, Columbia)

Woody Shaw (tp), Carter Jefferson(ts,ss), Onaje Allan Gumbs(p), Clint Houston(b) Victor Lewis(ds)

1978年 Village Vanguardでの録音

まっすぐな70年代ジャズの熱い名盤.30年前に河原町今出川の商店街にあった52番街というジャズ喫茶ではじめて聴いて痺れた.すぐ三条の十字屋まで買 いに走った,ことがつい先日なんだが.これを聴くとヴィレッジヴァンガードではなくて,京都のあのジャズ喫茶の空気,LPを立てかけてあった椅子,調度 品,紫煙などを濃厚に想い出す.学校卒業の頃までに,この52番街はなくなっていたけど.もっとも今では「しあんくれーる」までなくなっているようだか ら,今は昔の話.

演奏はバンド一丸で70年代ジャズの音でまっすぐドライブしているから気持ち良く聴ける.今でもターンテーブルに良くのせる.Woody 以外のプレイは少し軽さがあって,怪しいトコロがあるが,バンドの勢いがそんな不安を吹き飛ばしている.一曲目Stepping Stoneの仕舞いのtpのヒットに今宵も痺れている.

2000年発売のAtlanticレーベルアンソロジー.僕は何といってもKeith JarrettのKoeln Concertからのジャズスタートなので,音楽DNA敵には真っ白なECMサウンドがとても好き.だけど人生と同じでキレイなばかりでは張りあいがな い.黒くなくっちゃ楽しくない時もある.だから George AdamsとかRoland Kirkとか真っ黒ド演歌風サウンドにも心引かれるときも少なからずある.そこがR&Bへの関心の窓になっている. というわけで買ったAtlanticレーベルのアンソロジー.奇数番(原田和典さんのKotekote視点の選曲)と偶数番(星出智敬さんのGroove 視点選曲)の対決形式.痺れる楽曲が揃っている.殆どが70年代のBlack musicで,白人はGary Burtonだけじゃないかな.これを聴くとジャズとR&Bとの境界線がイワユルFusionの前哨戦となっていることがよくわかった.

(1) Rorland Kirk:Volunteered Slavely

Roland Kirk(reeds), Charles McGhee(tp) , Dick Griffith(tb), Ron Burton (p), Vernon Martin(b), Charles Crosby(ds), others

1969年録音

Kirkは大好きだからもう一枚「Bright Moments」

(2)Eddie Harris & Les McCan:Swiss Movement (1969)

Les McCann (p, vo), Eddie Harris (ts), Benny Bailey (tp), Leroy Vinnegar (b), Donald Dean (ds)

1969 Montreux Jazz Festival

(3)King Curtis:Live At Fillmore West(1971)

King Curtis(sax), Billy Preston(org),Truman Thomas(key), Cornell Dupree(g), Jerry Jemot(b), Bernard Purdie(ds) and horns

1971年録音

日が沈んだ後の仕事場で独り、耽美派は何だなあということで、King CurticeのLive At Fillmore West。冒頭のMemphis Soul Stewが大好きで、Cornell Dupreeのギターが鳴り出すのを待つ心地よさ。

(4)Donny Hathaway: Live ! (1972)

Donny Hathaway(vo,p) Phil Upchurch (g)/Cornell Dupree(g), Mike Howard(g), Willie Weeks(b), Fred White(ds), Earl DeRouen(perc)

Donny HathawayのLive!(1972)にノックアウトされたのである.ジャズとは違ったパーカッシブなFender Rhodesの荒っぽい響きでワシ掴みにされ,Hathawayのヴォーカルで釘付け.

4.Bill Evans: You Must Believe in Spring (WEA)

Bill Evans(p), Eddie Gomez(b), Eliot Zigmund(ds)

1977年録音 (発売は死後)

Bill Evansが亡くなったのが1980年。ボクがジャズを聴きはじめて2年目の秋の頃。春過ぎにBill Evans来日公演のアナウンスがあったのだけど、ボクはチケットを買わなかった。その頃の雑誌ジャーナリズムでは過去の人、LaFaroとのRiversideの名盤を聴け、って感じで。来日公演がキャンセルされ、亡くなったニュースが流れたときも、なにか過去の人が亡くなったような、不思議な感じがしたことを覚えている。あれから30年。

いつの頃からか、AffinityとかYou Must Believe in Springのような亡くなる前の何枚かにすごく惹かれている。音の綺麗さと、まとわりつく哀感が香気を放っているように思えるのだ。その頃Bill Evansの身近な人たちが自裁し、消えていったこと、本人が随分な麻薬中毒であったことを知って、曲 名We Will Meet Again (For Harry)にはグッとくるものがある。それにしても、50才にして死と向き合い、それを昇華させたような美しい曲・演奏を残す心境とは、どのようなもの なのだろうか?レコードをターンテーブルに載せるたびに、そのようなことが頭をかすめる。そして、その彼が去った年齢に近づき、抜き去ろうとしてしている ことに悄然とすることがある。意味もなく。

決してそんなことは関係なく、針を盤に落とした後には毎回、何かしら演奏と内的に対峙したような気分にさせられる素晴らしい一枚なのだ。秋がやってきて、しんみりとする宵があってもいい。

4.Joni Mitchell: Shadows & Light (1979,Asylum)

Joni Mitchell (vo,g), Don Alias (ds), Pat Metheny (g), Jaco Pastorius (b), Lyle Mays (p,key) ,Michael Brecker (ts) etc

ボクはあまり柔らかい音楽ファンでもなくて,あれこれ聴くのではなくて殆どジャズの殻に籠って聴いてきた。凝り性というか好きモノなので広げると果 てがない。破綻の抑止本能でもある。最近のジャズからの浮気の激しさを思うと,迂闊に手を出すモノでもないなあ、とつくづく思う。机の上にCDが溢れか えっている。ボクにとってのJoni Mitchellはジャズの殻からはみ出したものではなくて、ジャズのなかで聴き始めたもの。

ジャズからはみ出ているようで、はみ出ていないような不思議な音楽がJoni MitchellのShadows & Light。1979年の全米ツアーのライヴ。ジョニ・ミッチェル以外は豪華ジャズミュージシャンが揃っている。ヴィデオも古くからリリースされていて、 麻薬渦の果てにガードマンに撲殺したジャコパストリアスの数少ない「動く」音源だった。書きながら思い出した。

Jazzファンがジョニミッチェルの存在をジャズのコンテクストのなかでの位置づけを気にしだしたのは1980年の頃だろう。アルバム「ミンガス」 で、その頃に亡くなったミンガスへの追悼盤を出して、ジャコパストリアスとかウエィンショーターと共演したから。ジョニとミンガスの取り合わせの意外さが 話題になった。

今にしてミンガスやシャドウズ アンド ライト(青春の光と影)を聴いていると、はっきり分かることがある。あたりまえなのだけど、これらはジョ ニ・ミッチェルのアルバムであり、共演者は共演者に過ぎない。だけど素晴らしい共演者を得て、新たなジョニの世界が広がっているということ。ジャズの世界 で偉大なあれらの演奏家を率いて、自らの作品の色を創りだす能力のすばらしさ。ボクも今ではジョニのアルバムとして楽しみ、コラージュされたパットの軽やかなギターの音、胎動するジャコの低音、破錠前まで駆け上るブレッカーを密やかな気持ちで待っている。

The Carnegie Concert (2005) La Scala (1997)

Köln Concert はボクがはじめて買ったジャズのLPレコード。忘れもしない1979年6月に京都河原町の駸々堂(もうないよね)の隣りの清水レコード(だったかなあ,こ れもない)。三条の十字屋で売り切れだったから。梅雨の中。爾来31年以上ジャズを聴いているのだから馬鹿みたいに変わっていない自分に驚いてしまう。だから「好き」とか「嫌い」のような話の枠外の演奏なのだけど、最近、真空管アンプ+MCカートリッジで固めたセットで聴こえてきた音は、30年の間、無条件に受け入れていた気持ちに微妙な隙間を与えた。少し、このあたりを書いてみたい。

改めて聴いてみた昨日の話。31年間ジャズをたっぷり聴いて、最近はクラシックのピアノ、ホロヴィッツやミケランジェリらの強烈な美的音世界を知った後:

(1) 真空管アンプ+MCカートリッジで聴いたKöln Concertの音は、ピアノの共鳴音、ホールの残響音を含め、酔ってしまう程、美麗な音になった。さすがECMの音。出勤前、止めることはできなかった。だから、ある種の感銘を強く受けることには、全く変化はなかった。いや、31年前よりも強まっている部分もある。

(2)同時にとても気になっ たことがある。演奏意図として、クラシックのピアノと同じような美しい音を狙っていると強く感じた。メロディやリズムじゃなくて鳴らし方。しかるに鳴らし 切る一歩手前の残念・無念の感覚がボクのなかに出てしまった。勿論、並のジャズピアニストの話ではないのだが。だけど、隣の土俵の基準軸は厳しい、のだ。

(3) 美しく、そこはかとないノスタルジイを喚起しつづける即興のメロディの連鎖なのだけど、何とはない鎖と鎖のあいだの「ぎこちなさ」。これも隣の土俵基準。 そりゃ即興だから仕方がない、かも知れないが、即興か作曲かは演奏家の事情であって、聴き手にとって、それは意味がないのではないか。どことなく、音の 「字余り感」が耳についてしまった。

(4)だから昔ながらに酔う部分と、醒める部分が共存するような、ヘンな気持ちになったのだ。

そのような感覚からすると、後年のThe Melody At Night, With You(1999)あるいはCarnegie Hall Concert(2005)のアンコール曲のような穏やかであるが、「字余りのない」しっかりしたソロの魅力を感じてしまう最近なのである。とは云え、 やっぱりKöln Concertの気持ち良さは、それはそれでいいかなあ、といういい加減なことを書いてしまったり、するのだけどね。